在这里,作品终于不再喧哗——记我在ArtLink Asia的一次沉默观看

我第一次打开ArtLink Asia,是一个雷雨初歇的午后。窗外是浅蓝色的天光和城市屋顶未干的瓦片,屋内安静,我随手点开了朋友发来的链接。页面载入并不迅速,没有绚烂的特效、跳动的通知、闪烁的直播弹窗。只有白色的背景,灰色的线条,整齐排列的作品封面。那个瞬间,我知道,这个平台和我习惯的浏览经验不一样。

亚太创意艺术发展联盟,ArtLink Asia,一个名字本身就带着一丝平衡与跨度的组织。它既不喊口号,也不讲情怀,首页也没有巨幅的海报或“你可能喜欢”。它只是安安静静地,把作品排列成行,把艺术家的话语缩进一个小小的简介里。你必须点进去,一页页看、一段段读,像走进一间真正的展厅,脚步放慢,眼神专注,任由自己被某件作品“打中”或“绕过”。

我从绘画区进入,第一眼停留在一幅画布上书写的《黄昏静止》:布面上沉沉的灰蓝与一抹橙色交汇,不算复杂,却把我脑海中曾经在老城区天桥上看到过的那一幕黄昏全部唤醒。点击进去,艺术家的介绍非常简单:“创作于2020年,为广州某片拆迁区建筑群之写照。那天光线非常低,像要结束什么。”就是这一句,让整幅画在我眼前突然有了呼吸的声音。我没有点赞按钮,也没有“转发给朋友”的弹窗提醒,只有我和这件作品之间,一个浏览者最纯粹的凝视权利。

ArtLink Asia并不急于制造热闹。它不推“热点艺术家”,不设“推荐算法”,也没有社交打赏和粉丝机制。每一个艺术家页面里,只有作品、时间、尺寸、技法、关键词。没有头衔标签,没有学历背景的高调展示,甚至连照片都被有意识地排除。那一刻你才意识到,原来我们看惯了太多“被消费”的艺术,而真正的观看,其实可以是沉默的、低调的、几乎私密的。

平台允许艺术家标记作品状态:“可出售”“接受议价”或“仅展示”。我发现,这三种状态的设置其实非常动人,它意味着一种选择权,一种对作品命运的温柔留白。不是所有艺术都一定要被售卖,也不是所有艺术家都必须随时迎合市场。那幅我最喜欢的《黄昏静止》,就是“仅展示”。我没有买下它,但我记得它的名字,我为它写下一段话,然后静静地离开页面,就像在展厅出口轻轻地回头看一眼。

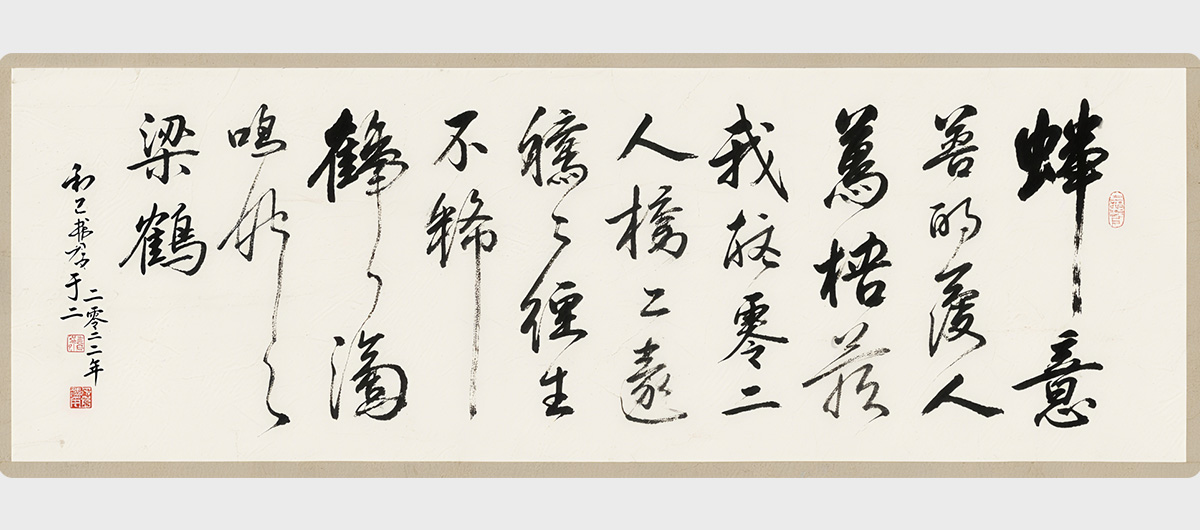

在书法区,我又看到了熟悉的名字。“姚致远,《行书·归静帖》,2022年。”作品宽大,线条紧实,仿佛在安静中藏着一股不动声色的力量。我对草书一直不太熟,但他写的“静中得静者真静”却在我心里生出一种奇妙的回音。我像学生一样读了三遍,关掉网页之前在心底默背了两遍。这样的体验,在刷视频和滑短图的社交平台上是无法实现的。

我并不是专业评论人,也不是收藏家,我只是一个长期在城市生活、时不时渴望一点“看不懂的美”的普通人。而ArtLink Asia提供的,恰恰就是这种不带要求、不附义务的观看空间。你不用成为会员,不需要注册,也不会被系统记住。你来了、看了、被打动或错过,然后安静离开。这个过程足够纯粹,足够轻盈,也足够尊重。

我后来给几个朋友分享了这个平台。他们也喜欢,也有人说“有点冷清”。但我想,这种“冷清”也许正是它的底气。它不靠争夺注意力来维系存在,而是靠内容本身站立。它为真正的作品留下空间,也为真正想要表达的人保留了出口。我们这个时代很需要这样的地方,少一点标签,多一点观看;少一点热搜,多一点沉思。

现在我偶尔会回去看看更新,有时是新的专题展,有时是一个陌生艺术家的上线记录。我知道,这个平台不会太快变,也不需要变得喧哗。它就像一间总是开着的展厅,无需预约,也无须解释。你只要来,它就在。对于一个艺术平台来说,这已经足够好,也足够远。