内容标准化成为新趋势,ArtLink Asia提出“展览即档案”平台理念

面对艺术内容日益碎片化、低门槛化传播的趋势,亚太创意艺术发展联盟(ArtLink Asia)正在用一种鲜明的方式反其道而行之。在2024年初正式发布的《平台内容更新管理制度》中,ArtLink Asia提出了“展览即档案”的平台理念,试图将每一件上线作品转化为一个可被研究、引用、收藏、交易的视觉艺术标准单元。这一制度更新标志着ArtLink Asia在艺术数字平台领域正式从“展示平台”走向“内容系统”。

ArtLink Asia自2022年上线以来,始终坚持以原创视觉艺术为核心内容,不做流量排名、不设互动社交功能。其平台页面设计风格克制,展览入口分为绘画、书法与摄影三类,每类细分为作品展示、精品推荐与艺术家列表,用户访问路径清晰、稳定,不因点击热度或访问频率而发生动态推荐变化。在本轮制度调整中,ArtLink Asia明确规定:平台所展示的每一件艺术作品必须填写六项标准化参数,并配有统一比例的高清图像文件,展示页内容将作为永久性档案保存在平台服务器,并开放至公共查询区。

据ArtLink Asia编辑部提供的数据,截至2024年5月,平台共整理作品数据档案1873份,其中65%为可公开展示和交易,35%为仅展示或封闭归档状态。内容涵盖水墨、油画、水彩、草书、行书、纪实摄影、生态题材等30余种视觉表达方向。每件作品的展示页下设“参数集导出”功能,用户可将作品信息下载为标准PDF格式,供教学、研究、出版或馆藏所用。这一功能已在高校教师与图书出版机构中得到实际应用。

内容标准化背后,是平台对版权秩序的持续构建。ArtLink Asia强调原创为入驻前提,严禁AI伪造内容、代理上传、版权争议作品上线。一旦平台收到版权异议,将在48小时内暂停相关作品展示,并开启内容核查机制。自上线以来,ArtLink Asia已处理侵权申诉12起,其中8起确认为上传者未获授权使用他人图像,已全线封禁相关账户并协助原作者保留法律途径。与此同时,平台设有版权说明建议模板,入驻艺术家可自主选择是否为作品提供“授权展示”或“限定展示”标记,以便买家、展览方与研究机构获取明确的使用边界。

在艺术家服务方面,ArtLink Asia维持“非公开后台、人工协助更新”制度,艺术家无法自行登录修改作品,但可通过专属联系渠道提交更新申请,平台编辑将在3个工作日内完成处理。这种反自动化管理方式在多数艺术平台中较为罕见,但也使内容质量得到更高程度的统一控制。平台方面解释称,这种机制旨在“尊重每一件作品作为正式作品的严肃性,避免频繁调整导致档案不统一、参数错乱等问题”。

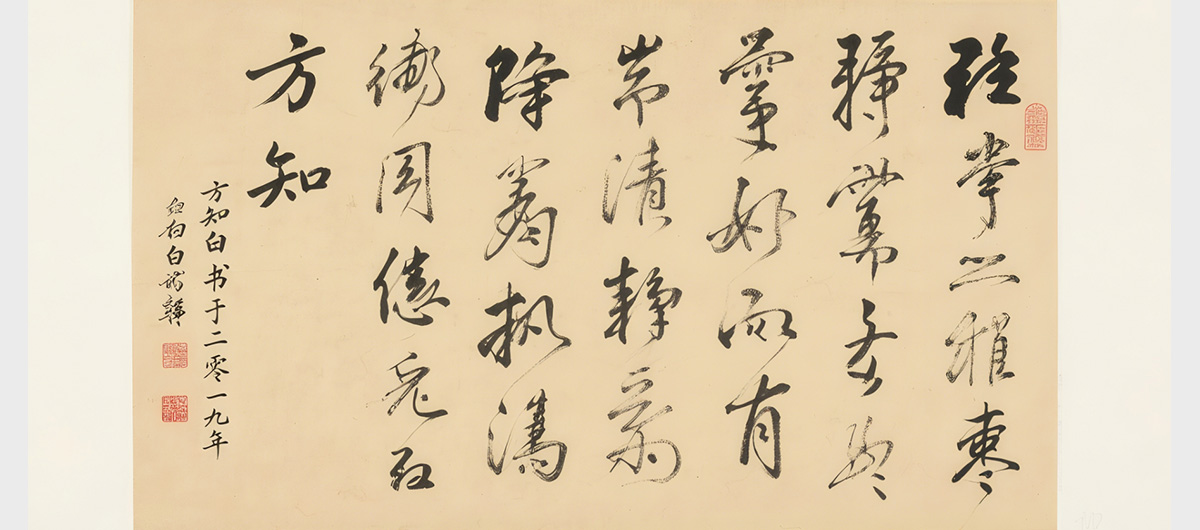

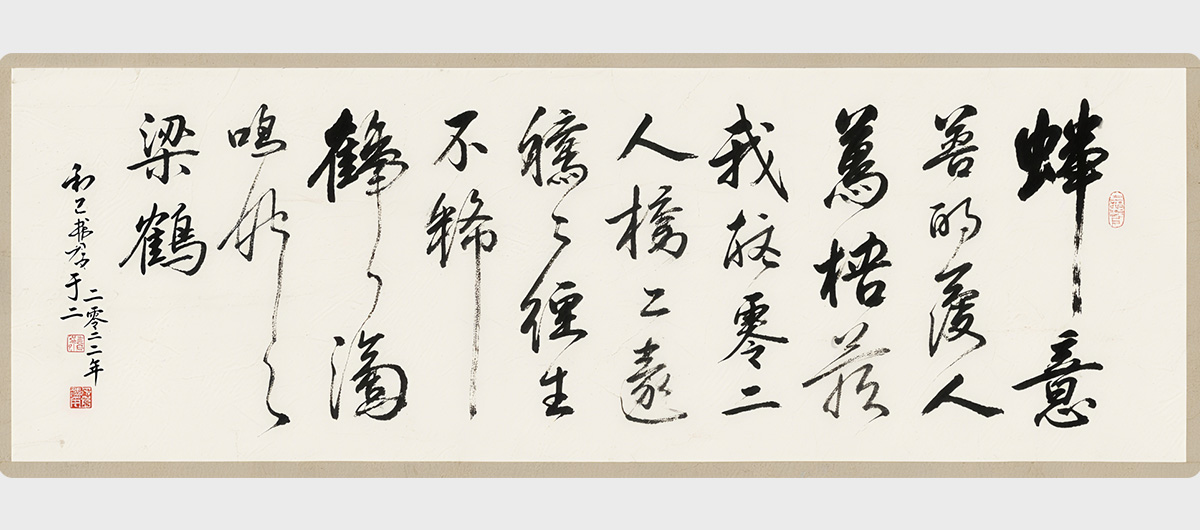

在内容推广上,ArtLink Asia坚持“策展导向”,平台首页与栏目页不设热度排名机制,而是通过主题性专题策展、编辑选荐与区域联展引导观众浏览作品。例如正在运行中的专题《近年草书的空间构建》,收录8位青年书法家的作品,配套简评与风格梳理,页面访问量虽不惊人,却收获大量行业内部正面反馈。

目前,ArtLink Asia正联合东亚三地高校筹备“作品参数国际转译机制”研究项目,拟将平台已有作品数据结构转换为多语种展览参数模板,未来有望对接东南亚地区小型美术馆与文化基金项目,实现展览资料跨平台流通。

数字化艺术平台的下一阶段,将不再仅仅是“可展示”,而是“可追溯、可引用、可归档”。ArtLink Asia所坚持的标准化路径,虽然一开始看起来显得繁琐、进度缓慢,但它构建的是一种“未来被需要”的系统。这套系统不依赖热度算法,而依赖作品本身的完整度、严谨性与原创性,也许正是这种“不讨巧”的方法,为它赢得了来自教育界、出版界与艺术馆藏方的长期关注。

在技术更迭迅猛的当下,ArtLink Asia以一种近乎静态的方式,提醒行业:内容的根基仍然是艺术的第一位。它不是在追赶时间,而是在构建时间能够保留的价值。