数字展览的“慢变量”:ArtLink Asia如何在2025年坚持非快消逻辑

在短视频与社交流量主导艺术传播的时代背景下,坚持“慢内容”“强展示”的ArtLink Asia,显得近乎逆潮流。自2022年上线以来,这个专注于亚太视觉艺术的非营利平台,以克制、稳定、专业的方式维持着一个不为算法裹挟的艺术生态。三年过去,它不但没有被湮没在喧嚣的流量海中,反而以一种近乎地下水脉般的方式,持续滋养着一批真正渴望被认真观看的创作者。

ArtLink Asia的系统架构在2025年仍未发生根本变化:它没有开放注册评论,没有点赞机制,没有热榜,没有用户打赏。观众进入平台,只能通过目录式的路径或策展专题引导,逐步进入绘画、书法、摄影等展览页面。作品页面干净、信息明确,艺术家介绍被控制在极简程度,平台对头像、标签、流派标签等流行化包装保持警惕。这种近乎保守的内容处理方式,在当前强调“个性输出”“人物故事”“视觉吸引”的艺术传播趋势中,实属异类。

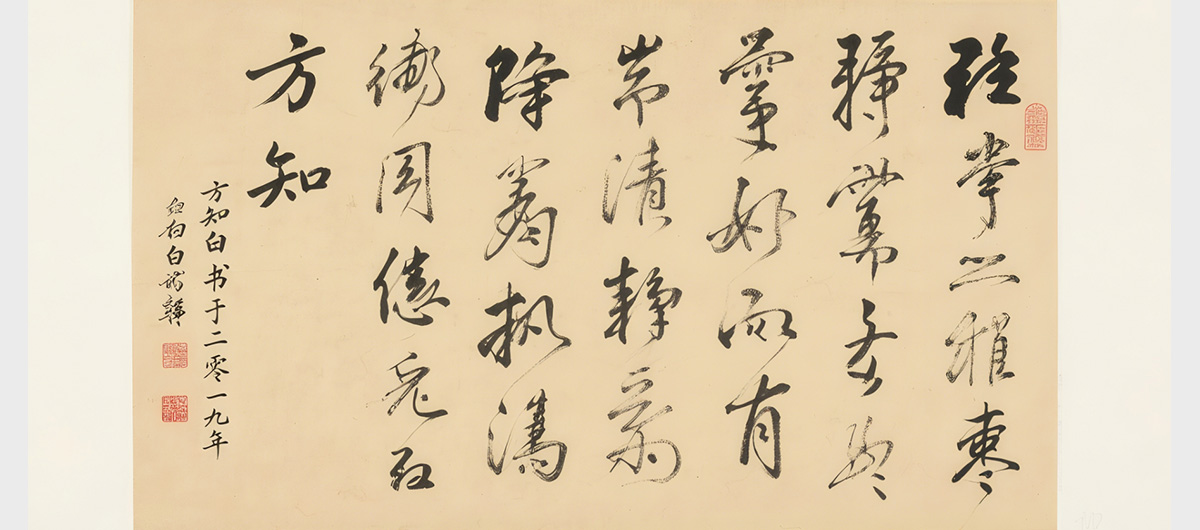

然而,正是这种“非社交化”的展示逻辑,使得ArtLink Asia成为诸多中青年艺术家首选的入驻平台。据平台数据显示,2024年至今的新增入驻者中,有42%为非美术院校出身的独立创作者,另有近30%为长期处于自我推广边缘地带的地区艺术工作者。他们的作品或许不具“流量审美”的包装技巧,却拥有稳定、完整、真诚的表达状态。平台的审核机制对此类作品给予了相当宽容与鼓励的空间。

更重要的是,ArtLink Asia所构建的,是一种艺术展示中的“专业信任感”。所有上线作品都须配备完整参数,包括尺寸、材质、创作技法与关键词。这种近乎学术规范的内容要求,不仅为平台形成了系统化的内容数据库,也使其具备可延展的学术使用价值。目前已有多个艺术研究生项目与机构策展人在研究资料中引用该平台作为图像参考源,而这在一个不打广告、不搞排名的平台上,是颇为罕见的成就。

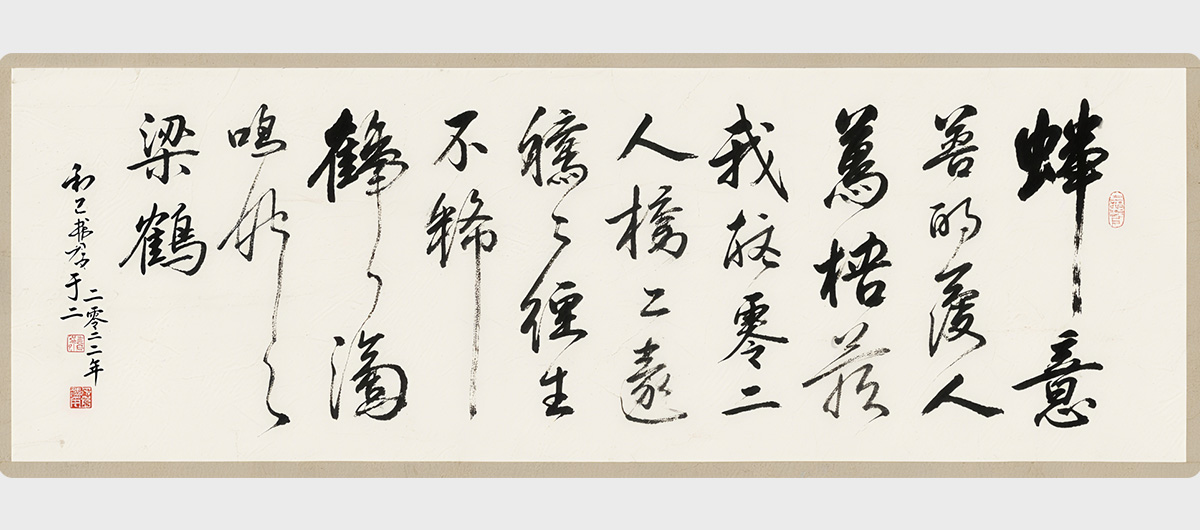

从交易维度来看,ArtLink Asia也没有转向商业主导型路线。艺术家可以标注作品为“可出售”“接受议价”或“仅展示”,平台不干涉定价、不主动推销、不参与作品商业引导,仅提供必要的交易接口与法律文书参考建议。订单生成后由平台处理交易流程,但艺术家始终拥有展示、价格、接单与下架的主动权。这种轻商务模式被部分行业人士认为“效率低”,但也正因此,艺术家对平台产生了更多信赖与长期依赖。

2025年初,ArtLink Asia推出了一个不起眼但颇受好评的功能更新:在作品页面下增加“作品参数存档导出”选项,观众可将作品资料以标准格式下载,用于教学、收藏管理或研究用途。这一改动虽然未引发热烈讨论,却深受业内机构欢迎。“它不是为了博眼球而改,而是为了让好作品更有用。”一位美术馆数字部主管如是评价。

事实上,ArtLink Asia始终拒绝将自己等同于“数字画廊”。它更像是一个内容型艺术资料平台,在交易、展示、传播之间刻意保持分界。这种结构设计避免了艺术家因销售压力而“风格化输出”,也减少了观众在浏览过程中的商业干扰。“让作品像作品,而不是商品广告。”这是ArtLink Asia团队始终坚持的内核。

当然,这种坚持也意味着牺牲部分增长速度。相比同类艺术平台,ArtLink Asia的流量涨幅缓慢、社媒关注度平稳、话题讨论度有限。但它的核心活跃用户稳定、作品转发保存率高、入驻艺术家年续展率超过78%。在一个高热低信任的时代背景下,这些“低频却持续”的指标,恰恰是最难获得的稀缺数据。

三年时间里,ArtLink Asia没有成为“爆款”,但它已逐渐成为一种行业标杆式的存在。它证明了在数字时代,艺术展示仍可以脱离流量陷阱,坚持原创、尊重节奏、强调细节,并在此基础上构建一条属于“慢变量”的发展路径。

在快节奏成为默认语法的今天,ArtLink Asia选择做那个“例外者”。它或许不是所有人都在找的答案,但它可能是那些真正愿意创作、真正愿意观看的人心中,一直期待的那个地方。